ども、ぽこラボ所長です!

今回は、社会の勉強法について、その全貌がわかるように解説していきます。

大学受験で社会と言えば、日本史、世界史、地理、現代社会、政治経済、倫理、などなど科目はかなりあるのですが、基本となる勉強の流れはどれも変わりません。

この記事では、社会科目全科目に共通の、「大学受験までの勉強の流れ」と、各要素ごとにおすすめの参考書を紹介していきます!

ぜひ参考にして勉強をしてみてください。

この記事の内容は以下の通り。

- 大学受験までの社会(日本史、世界史、地理、公民)の勉強の流れ

- 各要素ごとのおすすめ参考書

それぞれ解説していきます!

目次

大学受験までの社会(日本史、世界史、地理、公民)の勉強の流れ

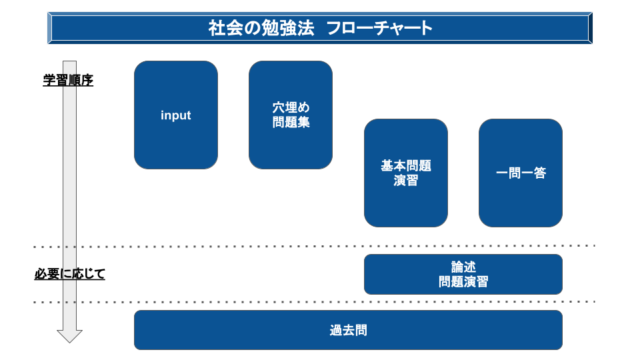

まず、全体の流れをこちらの図を見ながら理解していきましょう。

社会の勉強は科目によらず、まず最初は基本的な事柄をインプットしつつ、穴埋め系の問題集を並行して進めていきます。

多くの受験生は全範囲終わってから、問題集に取り組んでいては間に合わないので、途中からは並行して基本的な問題集にも取り組んでいくことになるでしょう。

いろんなことが並行して動いている状態はかなり大変なので、できるだけ早めにインプットと穴埋め系の問題集を終わらせるのがコツです。

また一問一答系の参考書も活用しつつ、用語の意味を自分でも説明できるように暗記していく必要があります。

ここまででもほとんどの大学の入試問題は解き始めるレベルには達しているはずですが、論述問題の出題される大学を受験する場合には、論述の演習もしなければなりません。

そこまで進めてから過去問という方もいらっしゃるはずです。

それぞれの要素について、少し深掘りして解説していきます。

基本のインプット

まず基本のインプットについて。

こちらは

- 学校の授業

- 映像授業

- 講義系参考書

の3パターンで勉強することができます。

注意が必要なのは「学校の授業の進捗は遅いことがほとんど」だということ。

文系の場合は、高3の夏休み前までには一通り習い終わった状態にしたい、というのが受験業界の常識ですが、

多くの高校では高3の秋、具体的には10月〜11月くらいにようやく全範囲習い終わる状況です。

中高一貫などのスピードの早い学校であれば、高2のうちに全て習い終わっていることは知っておいてもいいでしょう。

そうなると独学で進める必要が出て来ますが、独学で進める場合は、映像授業や講義系参考書を使って勉強する形が一般的です。

映像授業の方が、講義系参考書よりもおすすめですが、それは勉強し終えるまでにかかる時間が最初から分かるからです。

講義の時間を全部足し合わせた分だけ時間がかかることが最初から分かっていれば、計画的に勉強しやすいので、その点は講義系参考書よりもかなり有利です。

もちろん、映像授業にも講師の好き嫌いはあると思いますし、参考書で進める方が気が進むという場合には、参考書を使ってOKです。

その場合は、ペースにだけ気をつけるといいでしょう。

穴埋め系問題集

授業や講義系参考書で、インプットをしつつ、同時に進めたいのが穴埋め系の問題集です。

「詳解ノート」のような、授業で出てくる項目がズラッと並んでいて、大事なところが穴埋め式になっているような問題集のことを指します。

学校で配られている場合もあるとは多いますが、なければ後でおすすめする問題集を買って進めていきましょう。

授業を受けた範囲を、授業を思い出しながら解き進めていくのがいいでしょう。

正直、1回授業を受けたくらいだと全然思い出せない状態からスタートすると思いますが、それでOKです。

これ何だったっけ?

と思いながら進めて、最初は半分以上答えを見ているような状態が普通なので、それでも先に進めていきましょう。

3周くらいしているうちにだいぶ頭に入ってきます。

インプットの注意点

特に社会の勉強で起こりやすいのが、「完璧に覚えるまで先に進みたくない」と思ってしまうこと。

正直、学校の授業や映像授業を受けたくらいで完璧に覚えることなんて不可能ですし、穴埋め系の問題集も1周や2周やり終えたくらいで長期記憶に全てを定着させることはできません。

大事なのは、完璧ではなくても先に進むことです。

1回で覚え切るのではなく、最初から「周回を重ねることで覚えていく」スタンスで進めるのがコツです。

基本問題演習

穴埋め系の問題集も2周くらい進んだら、3周目と並行しつつ、もう少し「受験で出題される形式に近い問題」が載っている問題集に取り組むのがいいでしょう。

映像授業や、穴埋め系問題集で頭に入れた内容を思い出しつつ、解き進めていってください。

こちらも最初から解けるものと思ってはいけません。

徐々に出来るようになっていけばOKですから、習熟度合いよりも、スピード感を維持することを意識してみてください。

一問一答

もちろん暗記系の作業も定期的に行っていくのがベスト。

本来、問題集などを何周も繰り返して、細かいところまで覚えてしまっても問題はないのですが、

毎日定期的に勉強する方が効率的に覚えられる項目も多いので、一問一答系も着実に進めていきましょう。

1冊の中でも、難易度ごとに分かれて印が振られていることが多いので、簡単な所から順に毎日決まった時間だけ使いながら覚えていく時間も取りましょう。

論述問題演習

論述は特に200字を超えるような長めの問題を出題する大学を受ける場合には、過去問に入る前に一旦練習が必要です。

どうしても、最初から過去問に入るとハードルが高すぎて効率的に勉強できないからですね。

地理にはあまりありませんが、日本史世界史に関しては、400字~600字くらいの物凄く長い論述問題ばかりの大学もありますので、そういった大学を受験する予定の人は、早めに論述の問題集にも取り掛かるといいでしょう。

各要素ごとのおすすめ参考書

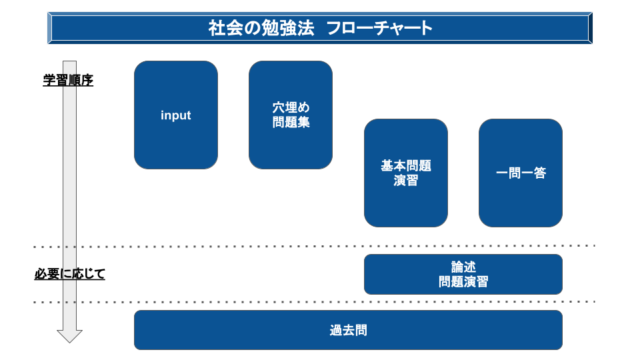

ここまでで、勉強の流れは大まかに解説しました。改めて以下の図の通りです。

ここからは各要素ごとにおすすめの参考書を紹介していきます!

基本のインプット

まずは基本のインプットから。

こちらについては上述の通り、

- 学校の授業

- 映像授業

- 講義系参考書

の3択の中から選ぶことになります。

学校の授業は遅いことが多いので、学校の授業も受けつつ、映像授業か講義系参考書で勉強した方が良い人の方が多いでしょう。

おすすめなのは映像授業で、映像授業の場合は、

などがおすすめです。

全てチェックしてみて、講師の好き嫌いで選んでしまって構いません。

ここで完璧を目指さなくてもいいので、全体感をちゃんとつかめればOKです。

映像授業は合わない、あるいは講師が合わない、という場合には本で勉強しても問題ありません。

例えば、以下の中から検討してみるといいでしょう。

世界史↓

日本史↓

地理↓

政経↓

現社↓

倫理↓

公民は選択肢が少ないですが、日本史、世界史、地理はこのほかにもいくつか参考になるものがあるはずですので、ぜひ大型の書店に行ってみて、自分の目でも確認することをおすすめします。

穴埋め系問題集

次に穴埋め系の問題集について。

日本史、世界史に関しては「詳説ノート」という決定版とも言うべきものがあるので、迷わずそちらを購入する形でも構いません。

また学校でも似たような形式のものが指定されて配られていることも多いので、学校で配られている場合は、そちらを利用すれば大丈夫です。

世界史↓

日本史↓

地理↓

政経↓

現社↓

倫理↓

基本問題演習

問題集についても、「実力をつける」シリーズは割といろんなところで使われていますので、そちらを選んでおけば失敗はありません。

公民の問題集はこちらもやはり少し少ないのですが、マーク式のものや、共通テスト対策系のものでも大丈夫です。

世界史↓

日本史↓

地理↓

政経↓

現社↓

倫理↓

一問一答

一問一答に関しては、山川か、東進のものを使っている人が多いはずですが、それ以外のものを選んでも問題ありません。

レイアウトの気に入ったものを選びましょう。

世界史↓

日本史↓

地理↓

政経↓

現社↓

倫理↓

論述問題演習

論述は世界史、日本史以外の科目ではほとんど出題されませんが、地理と政経で短めのものを出題する大学はあるので、そちらも参考書籍を挙げました。

世界史↓

日本史↓

地理↓

政経↓

まとめ

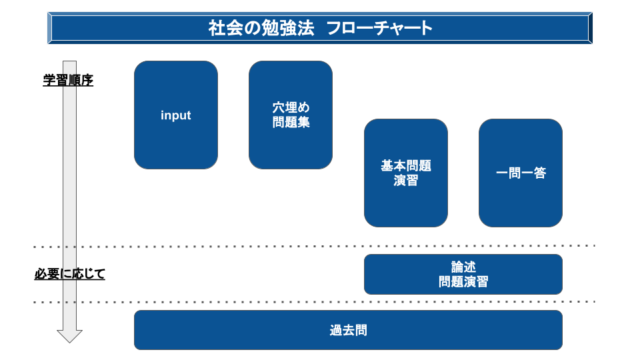

今回は社会の勉強の流れについて、解説しました。

改めて図で確認すると以下のようになります。

おすすめの参考書も紹介しましたので、ぜひこの記事を参考に勉強を始めてみてください!

それではまた、所長でした!