中心力が保存力であることの証明

(※数式が見切れている場合は横スクロールしてください。)

少し数学的になりますが、中心力が保存力であることを証明しておきましょう。

初見だと難しく感じるかもしれませんが、マキノさんが難しく感じるようでしたら、一旦飛ばしていただいても構いません。

ではさっそく考えていきましょう。

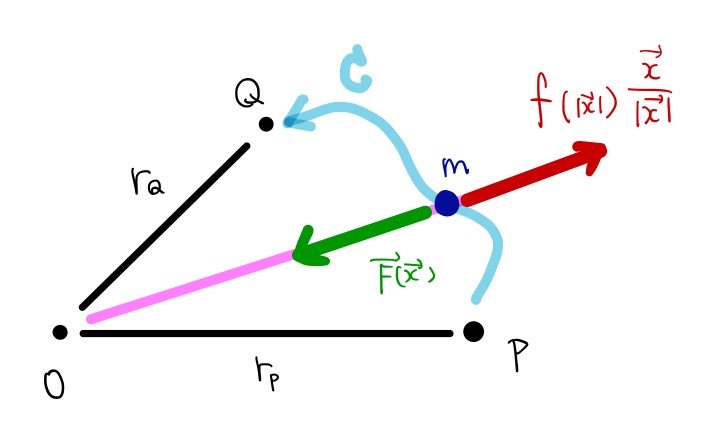

まず図のように原点Oからの距離\(r_p\)の点Pから、同じく原点からの距離\(r_Q\)の経路\(C\)を通って質点mが移動する状況を考えます。

移動の間の質点mの位置をベクトル\(\vec{x}(t)\)で表現することにしましょう。

移動の書く瞬間で質点mは中心力\(f(\left|\vec{x}(t)\right|)\vec{x}(t)/\left|\vec{x}(t)\right|\)を受けてそれに逆らう外力\(\vec{F}(t)\)をmに加えてゆっくり移動させます。

中心力の大きさは\(f(\left|\vec{x}(t)\right|)\)の部分が担当していて、向きは\(\vec{x}(t)/\left|\vec{x}(t)\right|\)の部分が担当しています。

大きさは原点からの距離だけに依存していますね。

この外力\(\vec{F}(t)\)がする仕事を計算した結果、スタート地点Pとゴール地点Qの情報だけで仕事が記述できて、

経路\(C\)の情報が必要ないことが言えれば、中心力は保存力であるということが言えます。

外力は中心力にあらがうためのものなので、中心力と大きさは同じで向きは逆です。

\vec{F}(t)=-f(\left|\vec{x}(t)\right|)\frac{\vec{x}(t)}{\left|\vec{x}(t)\right|}

\end{align}

この外力のする仕事\(W\)は以下のようになります。

W=\int^{t_Q}_{t_P}\vec{F}(t)\cdot \dot{\vec{x}}(t)dt\\

\end{align}

ここで、時刻\(t_P\)は点Pの位置に質点mがあるときの時刻、時刻\(t_Q\)は点Pの位置に質点mがあるときの時刻です。

次に具体的に仕事の積分の計算を進めていくことにしますね。外力に中心力の形を入れると

W=-\int^{t_Q}_{t_P} f(\left|\vec{x}(t)\right|)\frac{\vec{x}(t)}{\left|\vec{x}(t)\right|}\cdot\dot{\vec{x}}(t)dt

\end{align}

となります。ここで\(\vec{x}(t)\cdot\dot{\vec{x}}(t)\)に着目して以下のような変形を使います。

\vec{x}(t)\cdot\dot{\vec{x}}(t)=&\frac{1}{2}\left(\vec{x}(t)\cdot\dot{\vec{x}}(t)+\dot{\vec{x}}(t)\cdot\vec{x}(t)\right)\\

=&\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\vec{x}(t)\cdot\vec{x}(t)\right)\\

=&\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|^2\\

=&\frac{1}{2}\cdot 2\left|\vec{x}(t)\right|\cdot\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|\\

=&\left|\vec{x}(t)\right|\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|

\end{align}

これをもとの仕事の積分の計算に入れなおしてみると

W=-\int^{t_Q}_{t_P} f(\left|\vec{x}(t)\right|)\left(\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|\right)dt

\end{align}

と書きなおせますね。ここで\(t\to r=\left|\vec{x}(t)\right|\)と変数変換をします。

このとき、積分区間は

\begin{cases}

t:t_P\to t_Q\\

r:r_P\to r_Q

\end{cases}

\end{align}

となります。また、微小幅は以下のようになります。

\frac{dr}{dt}=\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|\\

\Longleftrightarrow

dr=\frac{d}{dt}\left|\vec{x}(t)\right|dt

\end{align}

これらを使うと仕事は最終的に以下のようになります。

W=-\int^{r_Q}_{r_P}f(r)dr

\end{align}

\(f\)の原始関数\(U\)を以下のように決めると

\int f(r)dr=-U(r)+C

\end{align}

最終的には仕事は

W=U(r_Q)-U(r_P)

\end{align}

となります。中心力に逆らって外力\(vec{F}(t)\)のした仕事はスタート位置の情報\(r_P\)とゴール位置の情報\(r_Q\)だけで記述できることがわかりました。

よって中心力は保存力であることを証明できました。

ところで、\(U(r)\)は中心力によるポテンシャルエネルギーです。

中心力によるポテンシャルエネルギーは、中心力と同じで、原点からの距離だけで決まる関数になっています。

これは対称性を持っている状態で、3次元で考えるのであれば球と同じ対称性を持っていると言えます。

たとえば、\(\vec{x_1}\)、\(\vec{x_2}\)を以下のように与えられている時、

&\vec{x_1}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\\

&\vec{x_2}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}

\end{align}

もちろん対称性からこれを\(U\)に入れると、同じポテンシャルエネルギーの値が返ってくるということです。

2次元のときには円と同じ対称性となりますね。これらは回転対称性の一部となります。

1次元のときには回転はできませんが、反転対称性があるということですね。

さて話を戻してきます。

ポテンシャルエネルギーの決め方は

\int f(r)dr=-U(r)+C

\end{align}

と決めてました。右辺はマイナスをつけていることが大事です。

仕事\(W\)を計算した最終結果を変形すると

U(r_P)+W=U(r_Q)

\end{align}

という形になります。左辺はスタート地点のポテンシャルエネルギーに外力のした仕事を足したものです。

スタート地点でのポテンシャルエネルギーに外力のする仕事を足した結果が、右辺のゴール地点でのポテンシャルエネルギーの値になるということです。

エネルギーの変化が外力のした仕事になっているのが、この形にすると見えやすいですね。

今回、\(U(r)\)を決めるときに、積分定数\(C\)の不定性が残っているのが見えますね。

これはポテンシャルエネルギーの絶対量が重要な意味を持っているのではなく、ポテンシャルエネルギーの変化量やその微分に重要な意味を持っていることを意味します。

言い換えると、ポテンシャルエネルギーの基準の位置は任意に選んでも構わないということです。

関連リンク

>>YouTubeで使用可能な数学と物理の参考書「アラサー高校物理」