ども、ぽこラボ所長です!

今回は物理の勉強法について。

こんな風に思ったことはありませんか?

この記事を読めば、高校初級レベルから難関大受験レベルまでの物理の勉強の仕方が全てわかります。

記事の内容は以下の通り。

- 物理の勉強の全体的な流れ

- レベル別おすすめ参考書&使い方

- 受験までの勉強スケジュール

最後まで読めば、「これなら私もできそう!」と思える記事になっているので、最後までご覧ください!

それでは1つずつ見ていきましょう!

目次

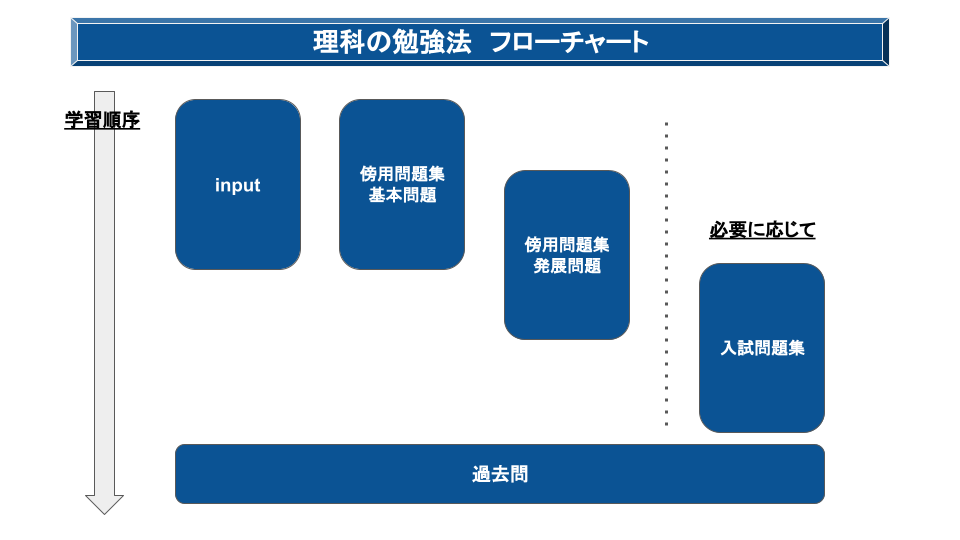

物理の勉強の全体的な流れ

まずは「物理の勉強をどう進めていくか」全体像を理解しましょう。

具体的な勉強の流れは以下の通りです。

基本的には理科の勉強はこの図の通りで、物理もこれと同じと思って大丈夫です。

- 基本事項の理解(input)

- 基本事項の問題演習

- 入試レベルの問題演習

- 過去問演習

まずは「新単元の基本事項を理解する作業」から始めます。

具体的には「典型的な図の描き方」「公式の導出の仕方」「公式の使い方」「典型的な実験手法」などを理解しなければなりません。

理解しただけでは問題は解けないので、キリがいいところまで進む度に「基本事項の問題演習」を並行して進めていきます。

物理が苦手な人はまずは演習不足を疑いましょう。

志望校のレベルが高い人はこのあと、入試問題ばかりを集めたような問題集を使って「入試レベルの問題演習」を行います。

最後に過去問演習をしっかり行って終わりです。

レベル別おすすめ参考書&使い方

上で説明した以下の4つの流れの順に見ていきますね!

- 基本事項の理解(input)

- 基本事項の問題演習

- 入試レベルの問題演習

- 過去問演習

基本事項の理解(input)におすすめ参考書と使い方

単元ごとの内容を理解するのは映像授業の「スタディサプリ」を使うのが1番手っ取り早くておすすめです。

スタディサプリの場合は、「高3スタンダード物理」を見るのがいいでしょう。

勉強法は以下の通り。

- テキストを印刷する

- 視聴する

- 解説なしで同じ問題を解けるかチェックする

- 確認問題を解く

- キリの良いところまで進んだら問題集で演習する

より詳しい勉強法や注意点の解説はこちらに詳しく書いています。

また映像授業は先生が固定されているので、何となく先生が合わないと思った場合には、「宇宙一わかりやすい高校物理」のような「講義系参考書」を利用するのもありです。

講義系参考書の基本的な勉強法は次の通りです。

- 時間を計りながら読む

- 例題を解説を閉じて自力で解く

- 確認問題があれば解く

こちらの記事により詳しく書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

他の参考書も紹介しています!

基本事項の問題演習におすすめの参考書と使い方

アウトプット用教材は、基本的には学校で指定されている問題集を使うのがベストでしょう。

「セミナー」「リードα」「ニューグローバル」「センサー」などのぶ厚い問題集を渡されている人が多いと思います。

別冊解答ももらっているのであれば、それを使いましょう。

もし学校で指定されていないのであれば、「エクセル」は個人でも解答つきのものを購入できるので、そちらを購入して進めてください。

※エクセル以外は個人で購入する際に別冊解答が(正規ルートでは)買えません。

勉強法は次の通りです。

- 簡単に公式を復習する

- 時間を計って解く

- 解説を全て読む

- 間違えていた問題は解説を閉じてその場で解きなおす

- 印をつけて2周目に備える

より詳しくこちらの記事に書いていますので、参考にしてみてください。

学校採用系の問題集は問題数が多すぎて辛いという場合は、「入門問題精講」と「基礎問題精講」の両方に取り組むのがおすすめです。

こちらの方が解説は丁寧な分、問題数が少なくなっているので確実に両方を解けるようにならないと多くの大学では歯が立ちません。

その点に注意して演習を進めてください。

あるいは「物理のエッセンス」と「良問の風」の両方に取り組むのも悪い選択肢ではありません。

入試レベルの問題演習におすすめの参考書と使い方

入試問題を集めたような問題集としては

のどちらかを使うのが一般的です。

どちらか1種類をこなして、そこから先は過去問演習で十分でしょう。

問題文が長めの大学を狙う場合は、重問を使い、そうでないなら名問を使えばよいでしょう。

勉強法は次の通り。

- 時間を計りながら解く

- 解説を全て読む

- 間違えた問題はその場で解きなおす

- 印をつけて2周目以降に備える

より詳しくはこちらの記事で解説しているので、ぜひ参考に!

さらに難易度の高い問題集も一部紹介しています!

過去問の勉強法

過去問はものすごく丁寧に進めてほしい所。

緊張感を持って練習してくださいね!

具体的な勉強法はこちら。

- 問題用紙を印刷する(解答用紙もある場合は準備)

- 時間を測って解く

- できなさすぎて時間が余ったら見直しを完璧にして切り上げる

- 時間を計りながら解説を全て読む

- 間違えた問題を解説を閉じて解きなおす

- 各問題に印をつけて2周目以降に備える

- 類題を解いて弱点補強する

それぞれの補足やその他の細かい注意点などの解説はこちらに詳しく書いているのでぜひ参考に!

物理の勉強スケジュールいつまでに何を?

最後に勉強のスケジュールについて解説します!

物理に限らず受験勉強では勉強のペースを意識して進めないとあっという間に受験当日が来てしまいます。

こちらの表をご覧ください!

基本的にはこの表の◎の時期に終わらせられると勉強のペースとしては完璧です。

より詳しいことはこちらの記事で紹介しているのでぜひ参考にしてください!

まとめ

今回は高校物理を初級から始めて難関大学受験レベルまで持っていくための参考書ルートを解説しました!

時間はかかりますが、丁寧に進めていけば確実に実力はつく方法を書いていますので、途中途中に差し込んだ記事もぜひご確認ください!

それではまた、所長でした!