大学受験の国語|理想の受験勉強のスケジュールを解説!いつまでに?何を?が全て理解できます!

ども、ぽこラボ所長です!

今回は大学受験を意識した国語の勉強スケジュールについて解説します。

「いつまでに何が終わっていればいいの?」

「このまま進めてて間に合うか不安…」

といった疑問や悩みを解決する記事になっているので、ぜひ参考にしてください!

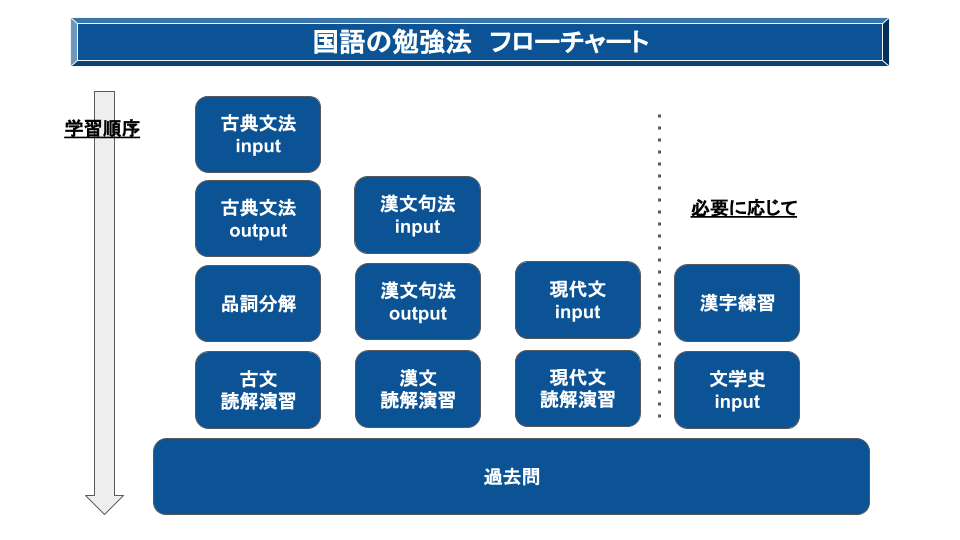

大学受験までの国語全体の勉強の流れ

まずは勉強の流れを押さえておきましょう。

流れを意識して勉強しないと非効率な順で勉強してしまったり、のんびり勉強して受験までに必要な学習が終わらなかったりということが起こるからですね。

国語全体の勉強の流れは次の通りです。

まず優先すべきは古文漢文です。

現代文よりは古文漢文の方が得点が安定しやすいですし、勉強時間に比例して得点が伸びる傾向があるので、勉強のモチベーションが続きやすいからです。

その中でも古典文法から勉強するのが重要です。

古典文法は古文だけでなく、漢文の句法を理解するのにも必要になるので、最初に勉強すべきです。

文法や句法はインプットを映像授業や講義系参考書で済ませて、そのあと問題集でアウトプットすることで知識を定着させていきます。

古文は文法のアウトプットが終わったら品詞分解の練習をしてから読解演習へ、漢文は句法のアウトプットが終わったらそのまま読解演習へ続きます。

ちなみに古文単語などの学習は必要性を感じるようなら古典文法と並行して進めていきますが、これは絶対に必要というわけではありません。

現代文は基本的な読み方のインプットを必要に応じて行い、あとはガンガン読解演習を進めていきましょう。

漢字の勉強や文学史の勉強は、志望校の過去問を見て出題されるようなら適宜入れていきますが、それほどコスパも良くないので、絶対に必要というわけではありません。

最後は他の科目同様に過去問演習をして終わりになります。

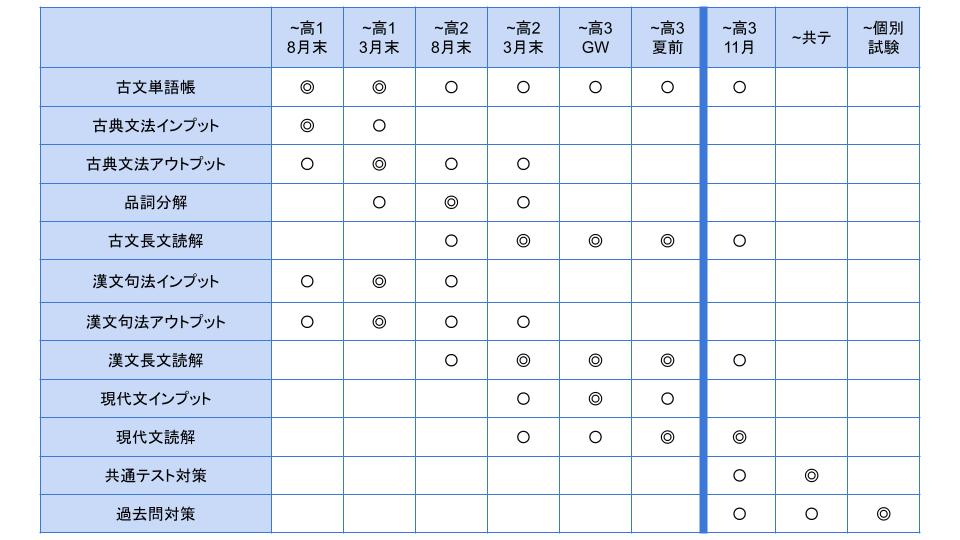

大学受験国語|勉強のスケジュールの目安|いつまでに何を?

全体の流れがわかったところで、それぞれの勉強スケジュールを見ていきましょう。

こちらが全体のスケジュールを表にまとめたものです。

基本的には◎のところでクリアできれば良いペースだとおもってください。

単語帳は必要に応じて進めていきますが、一気に詰め込むなら高1のうちに片付けておくのがベスト。

古典文法はインプットを高1の夏休みあたりで片付けて高1のうちに問題集でアウトプットまで進められるといいでしょう。

品詞分解の練習を高2の前半で進めて読解演習に入れれば古文は言うことなしです。

漢文は古典文法のインプットに続けて勉強していくといいでしょう。

比較的テンポよく進めやすいので、高2のうちに問題演習まで終わらせて、高3からは読解演習をメインにしたいですね。

現代文の勉強は高2の後半くらいからでも十分です。

基本的な読み方の知識をインプットして、高3から読解演習に入れるといいでしょう。

共通テスト対策や過去問対策を高3の10月末〜11月頭くらいからできれば、ベストな状態で受験を迎えることができるはずです。

すでに受験勉強が遅れている場合は?

この記事を読んだ時点ですでにベストなペースから遅れているという人も多いはず。

国語に関しては、それぞれの要素をサボるのは難しいですが、それぞれの要素が重いわけではないので、頑張ればものすごく速いペースで進めることも可能です。

高3の4月から本格的な勉強を始めても、頑張れば高3の夏休み中にはベストペースに追いつくことができるでしょう。

できるだけ高3の夏休み中には上述のペースに追いついて、過去問の時期はベストなスケジュールと合わせていきたいところです。

まとめ

今回は国語の勉強のスケジュール感についてまとめて解説しました!

国語は英語や数学ほど1つ1つの要素が重いわけではないので、ぜひ頑張って過去問対策対策あたりまでにベストペースに追いつくようにしてくださいね!

それではまた、所長でした!