ども、ぽこラボ所長です!

今回は物理の「セミナー」「リードα」「センサー」「エクセル」「ニューグローバル」などの学校で配られるぶ厚い問題集について解説します!

こんな悩みや疑問に答えていきます!

この記事の内容は次の通り。

- 物理全体の勉強の流れ

- セミナーやリードαだけでどのレベルの大学まで目指せるか

- 効率的な勉強法

- 受験を意識した理想のペース

記事を読み終わる頃には、悩みも全てなくなり、受験を意識した勉強を出来るようになっているはずです!

それでは1つずつ見ていきましょう!

目次

物理全体の勉強の流れ

まずは学校で配られた問題集を進める前に、事前にやってほしいことがあります。

というのも、最初から問題集に取り組んでも全然解けなくてつまずいてしまうことがほとんどだからですね。

学校の授業が理解できていない場合などは特に、基本知識のインプットから入る方がいいでしょう。

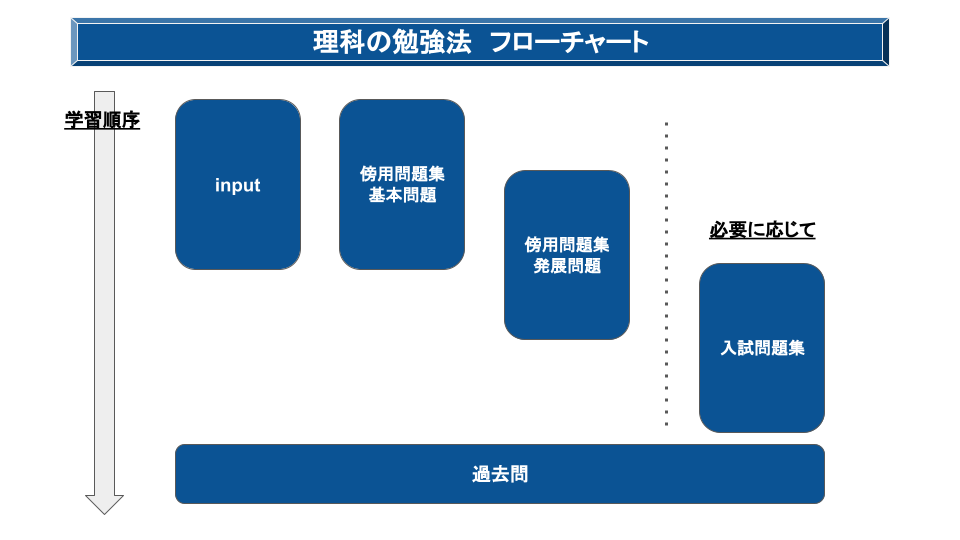

こちらが物理全体の学習の流れです。

基本的には、

基本事項の理解(インプット)

↓

学校で配られた問題集(傍用問題集)でアウトプット

↓

(入試レベルの問題集で演習)

↓

共通テスト対策や過去問演習

の流れになります。

セミナーなどの問題集は、公式の意味や使い方などの基本知識をインプットしてから、それらを定着させるために使うものです。

以下の記事で問題集以前の学習について学べます。

セミナーやリードαだけでどのレベルまで目指せる?

セミナー、リードα、ニューグローバル、センサー、エクセルなどの学校採用系の問題集は、大体問題が2〜4段階程度に分かれています。

そのうちメインとなっているのは基本問題と発展問題ですね。

それに確認問題というもっと易しい問題がついていたり、総合問題のような難しい問題がついていたりといった感じです。

レベル的には次のようなイメージを持っておくといいでしょう。

- 基本問題のみ→共通テスト、日東駒専レベルがギリギリ解ける

- 発展問題まで→MARCH、関関同立レベルがギリギリ解ける

基本問題だけできれば、「ギリギリ共通テストの問題が解けるか解けないか」くらいのレベル。

発展問題までできれば、MARCHや関関同立レベルの大学の過去問なら合格に必要な最低限の得点はギリギリ取れるようになります。

これ以上の大学(早慶、旧帝大、医学部など)はさらにレベルの高い問題集にも挑戦しておいた方が無難です。

セミナー物理、リードαの効率的な勉強法

物理の傍用問題集は一般的に問題数がかなり多いので、適切な勉強をしないとなかなか先に進まず途中で挫折してしまう可能性があります。

正しい勉強法をここで学んでおきましょう。

具体的な手順|どうやって勉強する?

具体的な勉強の手順は以下の通りです。

- 簡単に公式を復習する

- 時間を計って解く

- 解説を全て読む

- 間違えていた問題は解説を閉じてその場で解きなおす

- 印をつけて2周目に備える

それぞれ解説していきますね!

簡単に公式を復習する

まずは簡単にどんな公式があったか復習します。

各単元の頭部分にまとまってあるので、それに目を通すだけでOKです。

また習って時間の経っていない単元を進める場合にはパスして、最初から問題を解いても大丈夫ですね。

時間を計って解く

問題を解くときは必ず時間を計って解くようにしましょう。

基本問題なら1問5〜10分くらい、発展問題なら1問10〜15分くらいに収めたいところです。

その時間内に解けなかった場合は答えも見てしまってかまいません。

2周目3周目で回収すれば大丈夫なので。

解説を全て読む

丸つけをして答えが合っている場合でも、解説は全て読むようにしましょう。

自分の解き方とは違うもっと効率的な解き方がある可能性があるからです。

2周目以降は正解していた問題の解説は読まなくてもOKです。

間違えていた問題は解説を閉じてその場で解きなおす

間違えていた問題のうち、解説を読んで理解できたものに関しては、解説を閉じてその場で解き直しましょう。

また、解説を理解していたつもりが、実際に解いてみたらわからない部分があった、などのいわゆる「分かったつもり」を防ぐ効果もありますね。

印をつけて2周目に備える

解説を読み、その場の解き直しが終わったら、以下の印をつけて2周目に備えましょう。

◎自力で解答できた

◯凡ミスした

△解説を読んで理解した

×解説が理解できなかった

2周目以降は、◯以下の印になっている問題を解いていき、最終的に全ての問題で◎になるように進めていきましょう。

周回の手順|何周する?

つづいて、周回の手順について。

以下のような手順で周回するといいでしょう。

1周目:基本例題・問題のみ

2周目:1周目で間違えたもの&発展例題・問題

3周目:2周目で間違えたもの(&総合問題)

4周目以降:前の周で間違えたもの

最初は基本例題や基本問題のみでかまいません。

テンポよく進めていくことが重要です。

最初から欲張って発展問題まで進めてしまうと、どうしても挫折してしまいがちなので、最初のうちは難しい問題を間引きつつ進めるのがおすすめですね。

2周目は1周目で間違えた問題だけ解き進めつつ、同時に発展例題・発展問題にも取り組んでいきます。

3周目は2周目の間違いと総合問題。

総合問題は志望校のレベルによっては必要ない場合もあります。

2周目で、基本例題・基本問題を間違えている場合は、それらの問題は2回目のバツ直しということになります。

4周目以降は前の周で間違えたものをつぶしていき、最終的に全て自力で答えまでたどり着けるようになったら終わりです。

やってはいけない勉強法

やりがちだけど、やってはいけない勉強法についても解説していきます。

- 図を描かない

- 正解した問題の解説を読まない

- その場で解き直さない

それぞれ補足していきますね!

図を描かない

物理の勉強において図を描かないというのは致命的です。

実際の入試問題では、問題集のように親切に図がついていない場合もあるので、必ず自力で図を描けるようにしてください。

物理で苦手な人の半数は「力の矢印を正確に描けない」のが原因で物理が苦手になっています。

自力で図を描くのはもちろん、解説に描かれているものにできるだけ近い綺麗な図を描くのを心がけてください。

正解した問題の解説を読まない

正解した問題でも解説は読まなければなりません。

自分の解き方よりもっと速い解き方があるかもしれませんし、もっと綺麗に図を描けるかもしれません。

それらができるようになるだけでも、各種テストの点数は安定して上がっていくので、解説から盗める所は全て盗み切るようにしてくださいね!

その場で解き直さない

間違えた問題はその場で必ず解き直してください!

立式ができても計算でミスる可能性がありますし、そもそも自力でやってみたら立式すらできない場合も多いです。

大学受験を意識したペース、いつまでに終わらせるべきか

受験を意識する場合にはペース管理も重要です。

傍用問題集レベルの問題集は、高3の夏休み前には終わらせておきたいところです。

旧帝大や早慶以上の難関大学を目指す場合には、夏休み前には終わらせて夏休みには次のレベルの問題集に進みたいですね。

学校のペースに合わせて進めていると間に合わない場合もあると思いますが、その場合は独学で予習するといいでしょう。

スケジュールについてはこちらでより詳しく解説しています!

よくある質問

続いて、よく聞かれる質問2つに解答していきます。

- 解説を読んでも理解できなかったらどうすればいいか

- 多すぎてやる気が出ないけど、他のもので代用できないか?

解説を読んでも理解できなかったらどうすればいいか

特に発展問題になってくると、解説を読んでも理解できない問題が出てくることがあります。

その時には次の手順を取るようにしてください。

- 頭から問題と解説を読み返す

- 一旦分からない部分は置いておいて解説の続きを読む

- 手を動かして図を描く&計算を自分でしてみる

- 次の日に改めて見る

- 放置する

まずは頭から問題と解説を読み返します。

意外と問題文に書かれている設定を忘れていたり、解説の日本語部分を読み飛ばしていたりすることが多いので、そこを読むだけで理解できることは多いです。

それでも分からない場合は、一旦その部分を置いておいて続きを読むようにします。

「続きを読んでいるうちに理解できた」というのもあるあるです。

それでもダメなら自分で図を描いて、計算も自力で進めてみましょう。

手を動かしてみるとあっという間に解決する問題も、頭で考えているせいで時間がかかっていることがあります。

次の周には実力がついて自力で解決できるようになっていることもよくあります。

多すぎてやる気が出ないけど、他のもので代用できないか?

セミナーなどの傍用問題集は問題数が多すぎて辛いということもあるでしょう。

そんなときは問題精講シリーズで代用するのはありですね。

それでもやや足りないくらいではありますが、ギリギリ合格ラインといった分量の問題演習はできるでしょう。

あるいは、「物理のエッセンス」+「良問の風」という選択肢もOKです。

こちらの記事も参考に。

次に何をやるべきか

物理の教科書傍用問題集が終わったら次にやるのは、過去問か入試レベルの問題集になります。

入試レベルの問題集としては、「名問の森」か「重要問題集」のどちらかを使うのが一般的です。

以下の記事を参考にしてください!

まとめ

今回は物理の教科書傍用問題集の勉強法について、詳細に解説しました!

分量は多いですが、確実に実力をつけるだけの問題演習ができる問題集なのでぜひ長期スパンを想定してチャレンジしてみてください!

それではまた、所長でした!