ども、ぽこラボ所長です!

今回は英語の勉強法について。

こんな風に思ったことはありませんか?

この記事を読めば、受験までに「どの参考書を使って」「どんな風にを勉強すればいいのか」が全てわかります。

この記事の内容は具体的に以下の通りです。

- 英語学習全体の流れ(要素分解)

- 各要素のおすすめ参考書&勉強法

- いつまでに何を終わらせるべきかのスケジュール

最後まで読み切って、迷うことなく英語を勉強するための受験基礎知識を身につけていきましょう!

それではそれぞれについて解説していきます。

目次

英語学習全体の流れと各要素の勉強法

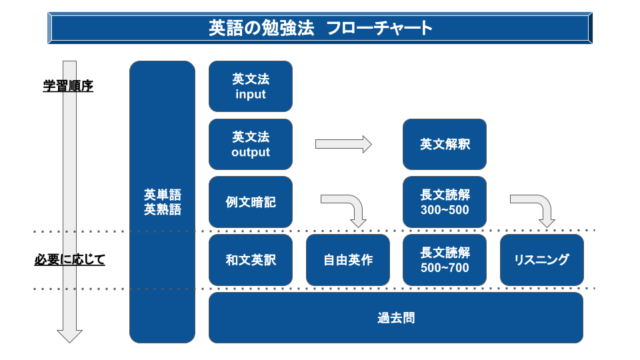

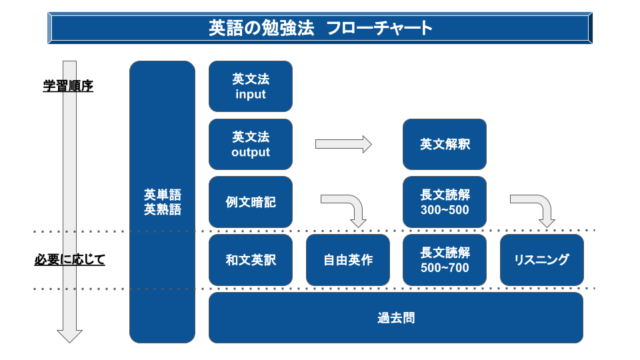

まずは、こちらの図をご覧ください。

英語の勉強の流れはこちらの図の通りです。

まずは単語帳で語彙の勉強、文法のインプットを始めるのが最初です。

全ての基礎になります。

文法は学校の授業や映像授業などで基本的な部分を理解した後、問題集で演習することを通して、知識を定着させていきます。

文法を固めたら、英文解釈→長文読解と言う風に読解演習に進んでいきます。

長文読解の練習を多少進めてからリスニングの勉強をするのがおすすめですね。

また作文が必要な場合は、文法→例文暗唱→作文演習という順に進むのが王道です。

各要素ごとの勉強法もそれぞれ細かく解説していきますね!

英単語・英熟語などの参考書と勉強法

まず勉強の最初期から必要になるのが、英単語・英熟語などの語彙の勉強。

中学レベルが怪しい人は中学レベルから始める必要がありますし、中学レベルは問題ないという人は高校レベルから始めることになります。

語彙の学習は、大学受験の最後までずっと付きまといますし、何なら大学受験レベルを超えても、英語の勉強をする限りは語彙の学習をし続けることになります。

有名どころで1番無難に皆さんにお勧めできるのは以下の3冊です。

「英単語ターゲット1200」は中学レベルからスタートしているので、中学レベルが怪しい人でも十分使えます。

また「英単語ターゲット1900」や「英熟語ターゲット1000」はそれぞれ高校生レベルから大学受験レベルまで必要な語彙が載っています。

具体的な勉強法はこちらです。

- 制限時間を決めて覚えるべきことを覚える

- 隠してテストする

- 覚えていなかったものに印をつける

- 印のついたものを隠してテスト

- 以下3、4を印がなくなるまでくり返す

周回の方法などを含む、より詳しい勉強法は以下の記事で解説しています!他の参考書も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください!

英文法のインプット学習の参考書と勉強法

単語の学習に続いて、初期の段階から始めていきたいのが英文法のインプット(基本事項の理解)の学習です。

基本的には以下の3種類の学習方法があります。

- 学校や塾の授業

- 映像授業

- 講義系参考書

学校や塾の授業では、「新単元解説」という位置づけで毎週1単元(あるいは2週に1単元)程度、板書やプリント中心で進めていく形になります。

学校や塾で理解できているのであれば、このパートは飛ばして問題演習から始めればOKです。

もし、学校や塾の授業で理解できていないのであれば、映像授業や講義系参考書を使いましょう。

映像授業は「スタディサプリ」で学習するのがおすすめです。

映像授業の方が参考書を使うよりも、目からも耳からも学習できるので、時間当たりの情報量が増えておすすめです。

また自分の好きなペースで「のんびり進めてしまう」危険性を減らせるのも塾講師的には良い点です。

具体的には次のような勉強法で進むといいでしょう。

- (予習で問題を解く)

- 視聴する

- 付属の問題を解く、丸つけして覚える

- 知らない単語を調べて覚える

- (問題の文章を3回音読する)

講座がかなり多いので、どの講座を選ぶべきかなど細かいところは以下の記事から確認してくださいね!

最後に講義系参考書は、授業ではなく、参考書を使って独学で勉強していくスタイルです。

人の話を聞くよりも読んで理解する方が得意な人も一定数いるので、授業よりもこちらの方が良い人はこちらをおすすめします。

ただし参考書を使った学習だと「のんびり進めてしまう」危険性は常にあるので、注意が必要です。

具体的には、「とってもやさしい英文法」は本当にやさしいので比較的誰にでもおすすめできる参考書ですね!

勉強法は次の通りです。

- ペースを決める

- 時間を計りながら頭から飛ばさず読む

- 確認問題を解く&答え合わせする

- 知らない単語を調べて覚える

- (出てきた文を全て音読する)

より詳しい勉強法と、他のおすすめ参考書は以下の記事で解説しているのでぜひチェックしてください!

英文法のアウトプットの参考書と勉強法

英文法は授業を受けたり、講義系参考書を読んだくらいでは身に付きません。

インプットが終わったら、問題集でアウトプットする必要があります。

映像授業や、講義系参考書と近い形で並んでいて、受験レベルと比べると易しい問題集から始めて、2冊目として受験レベルの問題集に取り組むようにしましょう。

易しい問題集としては、たとえば「入門英文法問題精講」がおすすめです。

少しレベルアップして受験標準レベルのものとしては、「Scramble」がおすすめですね。

効率的な学習方法は次の通りです。

- 時間を計りながら問題を紙、ノートなどに解く

- 丸つけし、解説を全て(まとめ欄も飛ばさず)読む

- 間違えた問題、たまたま正解していた問題にバツをつける

- 知らなかった単語を辞書で調べて覚える

- 自信のない文法用語を文法書で調べて覚える

- (音源に合わせて)問題文を3回ずつ音読する

- 1周終わったら2周目

さらにレベルの高い問題集や、細かい勉強法の解説はこちらの記事にまとめています。

必ずチェックしてくださいね!

英文解釈の参考書と勉強法

文法の学習がある程度片付いたら次は英文解釈の勉強です。

英文解釈は、英文1文1文の構造を把握するための勉強。

どれが主語S(主語句、主語節)で、どれが動詞V(動詞句)で、どれが目的語O(目的句、目的節)で、、、

といった文の要素を発見して、どの語・句・節が、どの語・句・節に係っているのかを正しく判断するための勉強です。

これが出来ていないと、どれがどれに係っているのか分からないまま、勘に頼って、英文読解の勉強をすることになってしまい、読解力を成長させるのに、大量のインプットを必要としてしまいます。

インプットに時間をかけたくなければ、ちょっと遠回りに見えても英文解釈の勉強が必要になるでしょう。

参考書としては、2冊~3冊ほどササっと進めるのがおすすめで、1番易しいものとしては「英文読解入門基本はここだ!」、次に「入門英文解釈の技術70」などに当たってみるといいでしょう。

「基本はここだ!」は文法用語すら怪しい人でも取り組める参考書で、「入門英文解釈の技術70」の方は標準的なレベルの参考書になります。

勉強法はこちらです。

- コピーする

- 自分で設定した制限時間内に英文構造を書く(辞書あり)

- 解説を全て読む

- 解説を隠して和訳を書く

- 和訳を解説と比較する

- 知らなかった単語を辞書で調べて覚える

- 知らなかった文法用語を辞書で調べて覚える

- (音源に合わせて)3回音読する

1つ1つの細かい説明は以下の記事で解説しています!

また本当はもう少し紹介したい難易度の高い参考書もあるので、以下の記事は必ずチェックしてくださいね!

例文暗記の参考書と勉強法

続いて、例文暗記です。

英作文が出る大学を受験するのであれば、英作文の本格的な勉強の準備として必須になります。

個人的には、例文暗記は、英作文が出ない大学を受ける人も全員やることをお勧めします。

例文暗記を行うことで「前から英語の順に読む」ことの練習になるからですね。

例えば、

This is a pen.

くらいの超簡単な英語であれば、日本語を介すことなく読めるし、理解できるはずですが、長い文章になってくると辛くなりますよね。

日本語を介さず理解できる英文を増やすための練習と思って例文暗記はやってもらいたいと思います。

大学受験に向けて全然時間がない人は文法問題集の問題になっていたものを、復習も兼ねて暗記すればOKですし、時間に余裕がある場合には、新たにそれ用の参考書を使ってもいいでしょう。

例えば「パターンで覚える英作文頻出文例360」などがあります。

余裕があれば、もっと掲載数の多い参考書にあたるのもおすすめですね。

勉強法はこちら。

- 文章の構造、意味、単語のスペル、発音を全て確認する

- 日本語と英語を両方を見ながら10回音読する

- 日本語だけを見ながら思い出しつつ10回音読する

新しい参考書を使わずに時短で終わらせる方法や、より難しい参考書などについてはこちらで紹介しています。

長文読解&和訳問題の参考書と勉強法

次に長文読解です。

英文解釈の勉強が終わったら、長文の読解も進めていきましょう。

300~500語

300語くらいの長文が並んだ参考書が1番易しいレベルとして市販されていることが多いので、そこから始めて500語くらいの長文まで読めるようになっておくといいでしょう。

掲載問題数や解答の豊富さなど、バランスがいいのは「基礎英語長文問題精講」ですね。

ここまで練習できれば、共通テストや、偏差値50(河合模試の偏差値)くらいであれば、過去問演習に入れるレベルです。

そのレベルで満足できるのであれば、それ以上の長さのものは練習する必要はありません。

500~700語

500語くらいから700語くらいまで長文が読めるようになってくると、大体どんな長さの長文も気合で読めるようになってきます。

市販のものも700語くらいから1000語くらいが長文問題集としては最高難易度になっていることがほとんどです。

たとえば、「ポラリス英語長文2」、「ポラリス英語長文3」などがおすすめですね。

両方扱っても24題なので、難関大を目指すのであれば両方ともやっておくのがおすすめです。

ただし1つ1つは長いので時間がかかることは覚悟しておきましょう。

これ以上の長さのものは参考書よりは、過去問だったり、その他一般の英語記事や書籍だったりで学習する方が効率的になってきます。

勉強法は次の通りです。

- 時間を計って読む&解く

- 和訳と見比べながら頭から読み返す

- 解説を全て読む

- 知らなかった単語を辞書で調べて覚える

- 自信のない文法用語を文法書で調べて覚える

- (音源に合わせて)3回以上音読する

より詳しい解説はこちらから!

和訳(英→日)問題

志望校で和訳問題が頻出で、かつ自分はそれほど得意ではないという場合は、和訳問題対策に時間を使うのも効果的です。

「和訳問題が頻出だから」という理由で英文解釈のかなり難しめの本をガンガン進めている人も多いとは思いますが、正直それほど構文的に難しいものの出題頻度は高くないので、英文解釈の本だけで完結させようとするのは、それほどコスパはよくないです。

長文の中の和訳問題を徹底的に進める方が語彙力もつき、文脈把握力もつき、さらに書く練習もできるので、こちらの方がコスパが良いでしょう。

「英語長文プラス記述式トレーニング問題集」が市販の参考書の中では、かなり和訳問題が多めの長文参考書になっているので、練習には最適です。

勉強法はこちらです。

- 1文章を「通し」で解く

- 和訳と本文を見比べながら頭から読み返す

- 解説を全て読む

- 知らない単語、文法を調べて覚える

- 3回以上音読する

- 解説を閉じて模範解答を再現する

- (添削してもらう)

他の参考書や勉強法の詳細な解説はこちらの記事をご覧ください!

和文英訳(日→英)の参考書と勉強法

和文英訳は、和文英訳が出題される大学を受けるときだけ真面目に取り組めばOKです。

出題される問題は短いものから長いものまで、かなり幅がありますが、基本的に日本語1文程度を英訳する問題であれば、例文暗記の学習と語彙を増やすトレーニングを積んでおけば対応できるので、あえて新しい参考書に取り組む必要はありません。

3文以上の日本語を英訳するような問題の場合は、難しいことが多いので、その場合は、練習として1冊参考書を選んで勉強してみるといいでしょう。

おすすめは「減点されない英作文」シリーズですね。

それぞれ大した量ではないので、2冊とも取り組むのがおすすめです。

以下のように勉強しましょう。

- 時間を決めて制限時間内に答案を作る

- ペンの色を変えて、辞書有りバージョンの答案も作る

- 解説を全て読む

- 模範解答を暗記する

- (添削してもらう)

より詳しいことは以下の記事で解説しています!

自由英作文の参考書と勉強法

自由英作文に関しても、自由英作文が出題される大学だけ練習すればOKです。

こちらも50語程度の短いものであれば、例文暗記と語彙学習だけで十分ですが、200語を超えるような作文になってくるとそれなりに練習が必要になってきます。

といっても、日本語の作文が割と得意であれば、参考書をすっ飛ばして、過去問からスタートでも十分うまくいく人もいます。

逆に日本語であろうと作文が得意ではないという人は、参考書を1冊決めて練習しておくことがお勧めです。

おすすめは「英作文のトレーニング自由英作文編」ですね。

以下のように勉強してみてください。

- 時間を決めて制限時間内に答案を作る

- ペンの色を変えて、辞書有りバージョンの答案も作る

- 解説を全て読む

- 模範解答を暗記する

- (添削してもらう)

1つ1つの細かい注意点などは以下の記事にまとめています。

リスニングの参考書と勉強法

リスニングに関しては、共通テストや英検などでも出題されるので、勉強しなくてはならない人も少しずつ増えてきている印象です。

長文問題集として利用した参考書の音源を真面目に音読したり、文法問題集や、単語帳の例文などでも同じように取り組んでおけば、

本来、共通テストくらいのリスニングであれば、ほとんど苦労することなく満点近い得点を取れるはずです。

ですが、それをしていない人の方が多数派なので、まずはこれまでに使ってきた参考書の音読を丁寧にやることをお勧めします。

一応、易しい参考書としては「イチから鍛える英語リスニング入門編」、「必修編」などがありますが、これをやるくらいなら長文問題集の音読をしっかり行って、共通テストの過去問演習に入った方が良いでしょう。

その上で、共通テストレベルよりも難しいリスニングが出題される大学を受験する場合には、別途参考書を準備して取り組むといいでしょう。

「大学入試全レベル問題集英語リスニング3私大・国公立大レベル」はかなり難しいレベルまで収録されています。

リスニングの勉強法はこちらです。

- 通しで1題分解く

- スクリプトと和訳を見比べながら全文読み返す

- 知らない単語を調べて覚える

- スクリプトを見ながら音源に合わせて5回以上音読する

- スクリプトを閉じて音源に合わせて5回以上音読する

より詳しい勉強法はこちらからご覧ください!

過去問演習の勉強法

全科目とも最終的には過去問演習が必要になります。

英語は他の科目と比べて、時間配分や出題形式慣れが非常に重要なので、過去問演習の重要性は他の科目と比べても比較的高めです。

現役生の場合はどれだけ頑張っても過去問演習の回数は30年分くらいがMAXになるはずなので、それを志望度順に適切に振り分ける形になるでしょう。

浪人生の場合は現役生と比べると時間に余裕があるので、第1志望は最低でも20年分くらいはこなしたいですね。

具体的な勉強法はこちらの通り。

- 問題用紙を印刷する(解答用紙もある場合は準備)

- 時間を測って解く

- 時間延長して解けるところが増えそうならペンの色を変えて延長

- 和訳と対応させながら英文を頭から読み返す

- 解説を全て読む

- 知らない単語を全て調べて覚える

- (模範解答を暗記する)

- 3回音読する

- (添削が必要なものは添削をお願いする)

より詳しい勉強法は次の記事にまとめています。

※合わせて共通テストの演習についても参考になる記事を貼っておくので参考にしてください!

その他の参考書と勉強法

必要なかったり、短時間で終わったりするという理由で、図解には示してなかったのですが、以下の3つもかなり重要なので、解説しておきます。

- 中学レベルの復習

- 発音記号の勉強

- 特殊な問題形式の練習

中学レベルの復習

まずは中学レベルが怪しい人はこれも復習をする必要があります。

中学レベルに関しては、

- 文法の学習

- 語彙の学習

ができていればOKです。

大学受験以降のこともふまえて手頃に済ませようと思うのであれば、文法の学習はスタディサプリ1択です。

中学レベルから始めないといけない人は特にスタディサプリで勉強した方が、参考書を使うよりもコストを抑えて短時間で学習することができるでしょう。

とはいえ、問題も解かないと授業で習ったことが頭に残らないので、おすすめの問題集もこちらに載せておきます。

旺文社の「中学総合的研究問題集」は中学レベルの英語は完全網羅しているので、おすすめですね。

映像授業はどうしても先生が合わないというのであれば、少し重いかもしれないですが、こちらの参考書で勉強してもいいでしょう。

こちらも同じく旺文社のシリーズの「中学総合的研究」です。これも網羅性が高いので安心して使用できます。

語彙に関しては、たとえば「ターゲット中学英単語1800」がおすすめです。

※中学レベルの語彙に関しては、「ちょっと自信がない」程度であれば高校用の参考書からでもOKです。

発音記号の勉強

発音記号の勉強は短時間で終わる上に、その後の勉強全てに影響を及ぼすのでまず最初に行って欲しいところ。

YouTube上でいくつか動画を見て、真似をしてみるくらいで十分なので、1時間もかかりませんが、その学習がずっと後々まで影響してきます。

というような人でも発音記号の勉強はできますので、まずはここから始めましょう。

おすすめの動画はこちら。

これをとりあえず2回見て、自分でもマネして練習しておけば、それで十分です。

これだけで全てを覚えることは不可能ですが、そもそも1回や2回で全て覚える必要は全くありません。

この後の語彙の勉強をする上で、毎回発音記号も確認していけばそれで十分なので、ここで完璧になろうとしないことが重要です。

特殊な問題形式の練習

大学によっては、以下のようなあまり見かけないタイプの問題が出題されることがあります。

- 要約問題

- 段落整序問題

- 小説の読解問題

- 間違い訂正問題

こういったタイプの問題が出題される大学を受験する場合は、それ用に1冊程度参考書をやっておいた方がいい場合もあります。

とはいえ、この辺りは時間的に余裕がないと練習できないので、過去問だけで済ましてしまう場合も多いです。

というような状況の時はそれぞれ1冊程度参考書に取り組んでみてもいいでしょう。

要約問題

要約問題に関してはこちらの参考書がおすすめです。

1冊だけでも出来れば十分でしょう。あとは過去問でしっかり練習してください!

段落整序問題

段落整序問題に関しては、正直いい参考書はないので、リーディング力を徹底的に鍛えるのが1番です。

東大向けとしてはこちらがありますが、東大もここ数年は段落整序ではなく、短文整序になっているので、微妙なところです。

しいて言うなら、以下の参考書が文脈に沿って読んでいくリーディング力を鍛えるのには適しているので、ぜひ参考にしてみてください。

小説の読解問題

小説問題は小説らしい言い回しが頻発して、慣れていないと読みにくい人も多いでしょう。

センター試験の第5問あたりから始めて、東大用の参考書を利用すれば、かなり出来るようになるはずです。

ただし、共通テストレベルの小説問題は過去問だけでも十分に解けるようになるので、あえて1冊取り組むほどではないのも注意しておきましょう。

間違い訂正問題

間違い訂正問題は慣れればそれほど難しくはないのですが、慣れないと絶望的にできないので、これは多少時間がなくても1冊取り組む価値はあります。

というのも1冊やりきるのにそこまで苦労しないからですね。

例えば、次のような参考書がおすすめです。

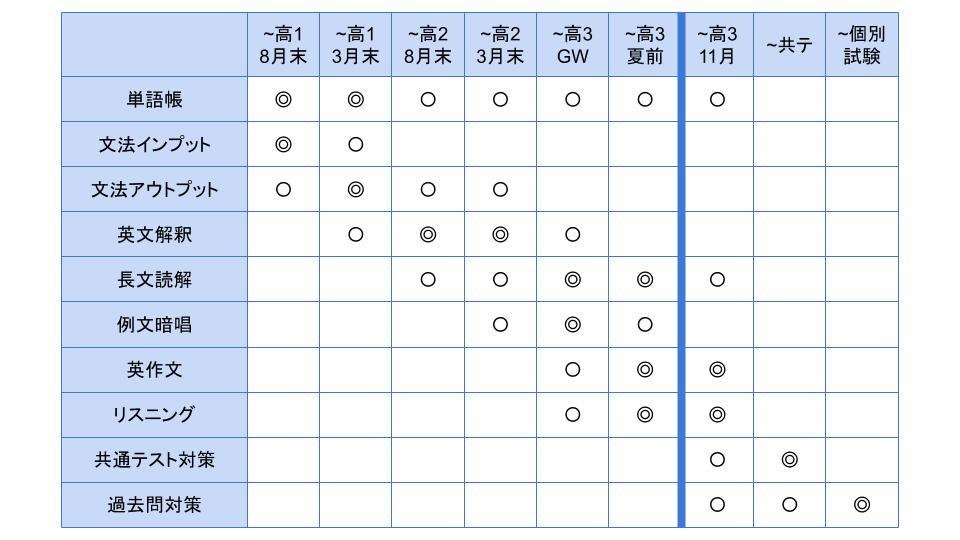

英語の勉強スケジュールいつまでに何を?

最後に勉強のスケジュールについて解説します!

英語に限らず受験勉強では勉強のペースを意識して進めないとあっという間に受験当日が来てしまいます。

こちらの表をご覧ください!

基本的にはこの表の◎の時期に終わらせられると勉強のペースとしては完璧です。

ポイントとしてできるだけ早い時期に単語・文法・解釈まで終わらせて、長文以降の学習に入ることを意識してください。

より詳しいことはこちらの記事で紹介しているのでぜひ参考にしてください!

まとめ

今回は大学受験のための英語の勉強の流れを図解して解説しました!

改めてこちらの表を見ながら復習してみてください!

それではまた、所長でした!